最近、地震が多くて不安ですよね。

ただでさえ不安なのに、水槽なんか家にあったらなおさら不安です。「地震で水槽がひっくり返って床が水浸しになってしまったらどうしよう」って。でも好きだからやめられない。

そこで今日はあたしが行っている地震対策を紹介します。たいした対策ではありませんが、やらないよりはマシだろうと信じています(いや、信じたい)

対策をしたキッカケ

アクアリウムを始めた時は家がまだ古かった(築35年ほど)んですが、あれはいつだったかな、、、まだ子供が小さかった時ですね、震度5弱の地震(あたしが人生で経験した最大震度)があり、基礎や壁に大きなヒビが入ってしまったんです。おまけに、強風が吹くと2階はビックリするほど揺れるわ、もっと言うなら誰かが廊下を歩くだけで揺れる始末、、、。あたしはその頃まだパート社員でしたが、今度大きな地震がきたら倒壊してしまわないかという恐怖に襲われて、2008年に家を建て替える決意をしました。

その時に家族から大反対を受けたのがアクアリウムの継続です。そりゃそうですよね、水槽がひっくり返ってあの水が全部こぼれてしまうことを想像したら、あたしでも反対しますもん。だけど好きだからやっぱりやめられないじゃないですか。しかも魚がいるわけだからそう簡単にやめられるはずもありません。だからまず、小型水槽で再開しました。でもそのうち1台が2台に、2台が3台にって増えちゃうんですよ、やっぱり。

どんな対策をしているのか

YouTubeやネットでいろいろ調べました。壁と水槽(または水槽台)を固定する金具的なものも売っていますが、結構大きめな穴を開けたり、強力なテープで固定したりしなくちゃいけないんですよね。これがね、ちょっと抵抗あるんですよ。壁が傷んじゃうなぁって。そこであたしは次の7つの対策を施しています。

- 小型水槽を何台か置くよりも、安定感のある60センチ水槽にする

- 見栄えは悪いがフレーム付きの水槽を使う

- 水槽を高い位置に置かない(低い水槽台を使用)

- 水槽台と床の間、水槽台と水槽の間には滑り止めを敷く

- 水位をできるだけ下げる

- 蓋を嵌める

- コンセントに水がかからないようにする

どうでしょうね。これで震度5強くらいまでは大丈夫かなぁとは思うのですが、今盛んに言われている南海トラフの震度7なんてのがやってきたら、これはもうダメでしょうね。お手上げです。

では、1・2・5・7について紹介しますね。

フレーム付き60センチ水槽。あたしが使っているのはニッソースティングレー600。この水槽、今はあまり見かけなくなってしまった気がします。以前はフレームレス水槽を使っていました。でも、①フレーム付き水槽と比較して地震に若干弱い ②すごく重い ということで変えました。一番いいのはアクリル水槽ですが、何と言ってもお高いんです。そうなると「お手頃価格・地震対策・軽い」といことでフレーム付き水槽に落ち着きます。ただね、見た目がね、オシャレじゃないんですよね。でも見た目だけじゃないですから。安心感は大事です。それに腰痛持ちのあたしにとって、なんと言っても軽さは正義です!

水槽の高さ35センチに対し、水位は20センチ程度にしています。これもね、見た目がね、オシャレじゃないんですよね。それに水槽台も低いせいで鑑賞しにくいんです。でも低いとは言え、水槽台にのせたことでサイフォンの原理を利用して水換えが楽になりました(以前は地震が怖くて床に直置き)本当は上いっぱいまで水を入れ水量を増やすことで水質も安定しお魚さんも喜ぶとは思うんですが、やっぱり地震が怖いですから。それにいいこともあるんです。水が少ないから水道代が助かります!

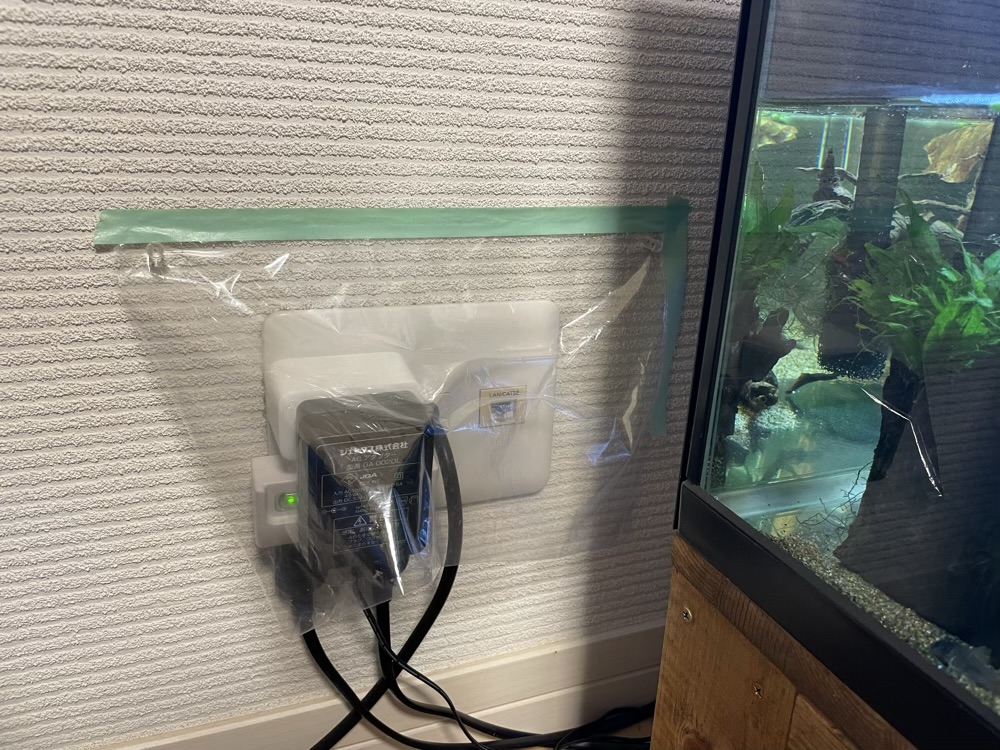

これは本当に気休め程度かもしれませんが、水が溢れた時に水がかかるだろうと想定されるコンセント周りにビニール袋をかぶせてあります。やらないよりはマシでしょう。もうちょっと大きめのビニール袋のほうがいい気がしますね。今度、交換しましょう。

あとですね、3の低い水槽台なんですが、これが意外と売ってないんですよ。普通はどうでしょうね、60センチ水槽だと、水槽台の高さは60センチ前後が一般的でしょうか。

先に述べた通り、以前は床に直置きしてたんですよね。床に置いておけば地震がきてもひっくり返らないかなと思って。でも、鑑賞するのが大変・水換え時にサイフォンの原理が使えない・掃除機をかけたり人が歩くと魚がビックリするってことで、思い切って自作しました。これがね、結構大変でした。この自作水槽台については、また改めて紹介しますね。